本文

七代目松本幸四郎別邸跡地 雀宮公園

七代目松本幸四郎別邸跡地 雀宮公園

荒川の清流沿いにある雀宮公園は、明治から昭和にかけて活躍した歌舞伎の名優・七代目松本幸四郎(1870~1949)の別邸「武州寄居町雀亭」の跡地を整備した公園です。別邸は、寄居町の景観を気に入った七代目松本幸四郎が、1913(大正2)年に新築してから昭和初期まで存在していました。

現在、園内にはこの別邸を模した東屋や、十代目松本幸四郎の座右の銘「守破離」が刻まれた石碑、園内の南北を繋ぐもみじ橋などが整備され、多くの町民の憩いの場として親しまれています。

七代目松本幸四郎

歌舞伎の名優・七代目松本幸四郎は(幼名:秦豊吉)は、1870(明治3)年、伊勢国員弁郡長深村(現在の三重県員弁郡東員町)で誕生しました。1874(明治7)年、父が事業家で各地を転々としていたこともあり、豊吉が4歳の年に、母と共に上京。京橋区(現在の東京都中央区)に落ち着いたころ、そこで虎屋饅頭の株を買い、駄菓子屋をはじめたといわれています。

この駄菓子屋の顧客であった、藤間流家元の二代目藤間勘右衛門には子がいなかったため、豊吉を藤間家の養子として、踊りを厳しく仕込んでいきました。豊吉は、11歳になると市川團十郎の門に入り、次々と歌舞伎俳優としての頭角を現していき、1911(明治44)年に七代目松本幸四郎を襲名しました。

幸四郎は恵まれた容貌、堂々たる口跡に裏打ちされた風格のある舞台で、時代物、荒事に本領を発揮し、特に九代目市川團十郎の直系の芸である「勧進帳(かんじんちょう)」で武蔵坊弁慶を演じては、彼の右に出る者はなく、生涯を通じて1600余回演じ、不朽の演技として後世に語り継がれることになりました。

幸四郎は、1949(昭和24)年に80歳で亡くなりました。子に十一代目市川團十郎、初代松本白鸚(八代目松本幸四郎)、二代目尾上松緑、孫に二代目松本白鸚(九代目松本幸四郎)、また十代目松本幸四郎、松たか子、十一代目市川海老蔵は曾孫に当たります。

園内の様子

もみじ橋

東屋

新緑の園内

紅葉の園内

冬景色

七代目松本幸四郎に関する案内看板

園内の看板

十代目松本幸四郎丈の座右の銘「守破離」を刻む

七代目松本幸四郎丈の曾孫にあたる十代目松本幸四郎丈から、座右の銘である「守破離(しゅはり)」という言葉を直筆でいただきました。「守破離」とは、日本の茶道や武道・芸道における考え方であり、「守」は師や流派の教えや型を忠実に守り身につけること、「破」は良いものを取り入れ、心技を発展させること、「離」は独自の新しいものを生み出し確立させることを表します。「武州寄居町雀亭」をイメージした東屋の南側に石碑を建立しました。(令和3年10月15日)

開園時間

4月~9月

午前9時~午後5時

10月~3月

午前9時~午後4時

※年末年始も開園しています。

パンフレット

雀宮公園観光パンフレット 表紙 [PDFファイル/906KB]

雀宮公園観光パンフレットP2月3日 [PDFファイル/1.92MB]

雀宮公園観光パンフレットP4月5日 [PDFファイル/1.38MB]

雀宮公園観光パンフレットP6月7日 [PDFファイル/3.55MB]

住所

埼玉県大里郡寄居町大字寄居643番地1

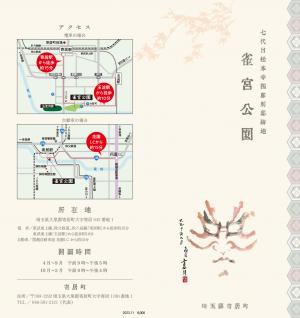

アクセス

電車

東武東上線・秩父鉄道線・JR八高線「寄居駅」から徒歩約15分

東武東上線「玉淀駅」から徒歩約10分

自動車

関越自動車道「花園IC」から約15分

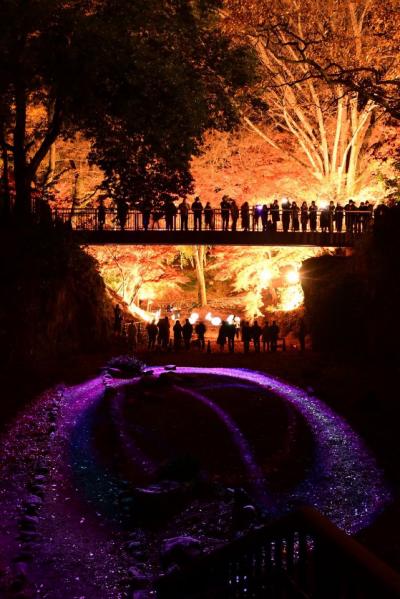

令和7年度雀宮公園ライトアップの様子

11月28日(金曜日)、29日(土曜日)、12月5日(金曜日)、6日(土曜日)にライトアップを行い、多くの方にご来園いただきました。

また、11月29日、12月6日にはプロジェクションマッピングを行い、園内は幻想的な雰囲気に包まれました。

和傘と紅葉

東屋と行灯

竹あかり

プロジェクションマッピング

十代目松本幸四郎さんからのメッセージ

雀宮公園ライトアップ開催に当たり、十代目松本幸四郎さんからメッセージをいただきました。